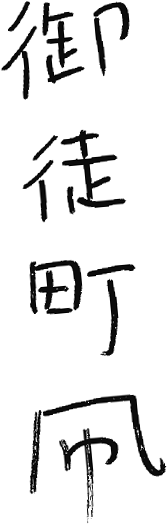

歩き慣れたこの道を、ヨーテルマールと歩いている。

けれど、ぼくはこの道を実際に「歩き慣れた」なんて思っているわけではなく、ただ心の中で歩き慣れたと言ってみただけだった。

沈みかけの夕陽が視界全体を金色に染めているようで、ぼくの先を歩くヨーテルマールの後ろ姿をそのまま飲み込んでしまいそうだった。

ヨーテルマールは途中で拾ったしなやかな木の棒みたいなもので、路傍の茂みから少しだけ長く生えている草をヒュンヒュンと刈り落とすことをしていた。

「どうして靴を履くのかな?」ヨーテルマールの声がせせらぎに共鳴した。

「なにが?」唐突な質問にたじろいで、ぼくはなにも答えを用意できずに聞き返した。

「靴だよ、固くないか?」ヨーテルマールの言うことに、理由を見つけるのはいつも難しい。

その瞬間、川の流れる音だけがぼくの体を包んでいるような気持ちになって、どうしてか、会えなくなった姉さんの姿が記憶の一段深いところに浮かんだような感じがした。

「そうだね」

ぼくの返事はヨーテルマールに届いただろうか。

言ってみてすぐに、そんなことを思った。

ぼくの言葉は自分の耳にも頼りなく、ただ口がパクパクしているだけだったかもしれない。

けど、ヨーテルマールは気にせずに、棒をヒュンヒュン振り回していて、ぼくの返事なんてなにも期待していないことがその後ろ姿から読みとれた。

空に薄くのびるサカナのウロコみたいな雲の手前で、いつのまにかヨーテルマールはまた口笛を吹いていた。