きみも感じるかい?

きみも感じるかい? 小径の前に立ち尽くしていたぼくの耳を背後からその言葉が奪った。

ぼくはハッとして反射的に声の方に振り向きかけたけど、まだ視野が後方へ追いついていないうちに声の主がガシュットントなのはすぐに分かっていて、どんな顔をしてどんな話をするべきなのか想像もつかなかった。

振り返ると、水色のコットンのパンツの裾と、土で汚れた赤いスニーカーが見えた。ぼくは気付かないうちに伏し目になっていて足元に目線をやることで、自分の中のガシュットントとの空白の時間を必死で埋めようとしていたんだと思う。

ゆっくりと顔の方へ視線を移すと、ガシュットントは茂みの方に顔を向けていて、ぼくに視線を合わせているわけではなかった。

「うん。なんだか今日は強くって」ぼくはそう答えた。

ぼくたちは半年ぶりにする話の気まずさを、話題をお互いの中心からずらすことで紛らわそうとしていた。

少しの間を空けて、「だよね」とガシュットントは答えた。その後で、一瞬だけ目が合った。

それからしばらくの沈黙がぼくたちにあった。

木々の葉と枝が小さくぶつかり合う音で風が吹いてることを感じたけれど、実際には風が吹いている感じはしなかった。

ぼくたちの沈黙はたくさんのことを喋っているようだった。

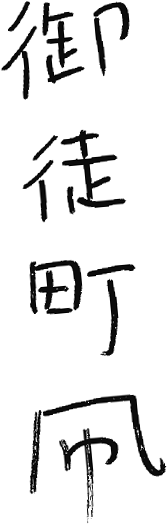

二〇〇九年〇三月二〇日(金)

きみも感じるかい?

きみも感じるかい? 小径の前に立ち尽くしていたぼくの耳を背後からその言葉が奪った。

ぼくはハッとして反射的に声の方に振り向きかけたけど、まだ視野が後方へ追いついていないうちに声の主がガシュットントなのはすぐに分かっていて、どんな顔をしてどんな話をするべきなのか想像もつかなかった。

振り返ると、水色のコットンのパンツの裾と、土で汚れた赤いスニーカーが見えた。ぼくは気付かないうちに伏し目になっていて足元に目線をやることで、自分の中のガシュットントとの空白の時間を必死で埋めようとしていたんだと思う。

ゆっくりと顔の方へ視線を移すと、ガシュットントは茂みの方に顔を向けていて、ぼくに視線を合わせているわけではなかった。

「うん。なんだか今日は強くって」ぼくはそう答えた。

ぼくたちは半年ぶりにする話の気まずさを、話題をお互いの中心からずらすことで紛らわそうとしていた。

少しの間を空けて、「だよね」とガシュットントは答えた。その後で、一瞬だけ目が合った。

それからしばらくの沈黙がぼくたちにあった。

木々の葉と枝が小さくぶつかり合う音で風が吹いてることを感じたけれど、実際には風が吹いている感じはしなかった。

ぼくたちの沈黙はたくさんのことを喋っているようだった。

二〇〇九年〇三月二〇日(金)