二〇〇九年〇三月一五日(日)

井戸のまわりの芝生ははげていて土がよく見えるなぁと、うがいをしながら思った。

たぶん左の上の奥に小さな虫歯があって、朝のうがいの時に最近しみる。

体の傷はあるていど自然治癒するというのに、虫歯だけはどうやっても進行を抑えることしかできないということを、たしか昔、本で読んだことがあって、それ以来、歯痛を感じるたびに、なんというか小さな絶望のようなものを感じるようになった。

その歯痛を感じることを思うたびに「文学的」というワードが脳みその裏っかわに浮かぶんだけど、ぼくは文学なんてそのものの意味さえよく分からないから、厳密には間違っているのだけれど、言い換えれば「誰かとバチッと共有しにくい個人的な感傷」とかそんな感じなのかと思ったけど、それよりは、例え意味が漠然としていたとしても「文学的」と言えるような男になりたいとぼくはたぶん思っていた。

歯はきっと骨と同じようなものだと思うんだけど、骨は折れても、時間が経つと繋がる気がするから、歯と骨はまったく同じものではないのだと思う(歯は放っておいて勝手にくっついたりしないだろうから)。

朝は、ブレックファーストを食べた後にしか歯を磨かないから、ぼくは念入りにうがいをした。

顎を少しだけ上げると、家の屋根が目に入ってきて、くすんだ赤いペンキがもうほとんどはげてしまっていていることに気付いた。

父さんがいた頃はペンキを塗り直したりしていたのかもしれないけど、ぼくの記憶にはペンキを塗る父さんの姿はない。

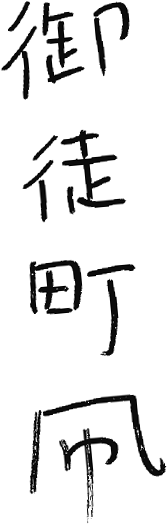

こうしてよく見ると、風見鶏もビミョウに傾いていて、たぶん根元はかなり錆びているのだろう。二階の窓は開け放れていて、さっきまでぼくはあそこにいたのかと思うと、なんだか変な気持ちになった。

時間は大きくも小さくも、かくじつに流れているのだなぁと思ったか思ってないかくらいのタイミングで、うがいで含んでいた口の中の水を「ぺえ」と吐き出して、たぶん今ごろ母さんがお皿によそってくれている、スープが冷めないようにと、サンダルをまた引きずってダイニングへ向かった。

二〇〇九年〇三月一五日(日)