ぼんやりした光のなかで

ぼんやりした光のなかで、わたしはわたし以外のことを考えていた。

わたしがわたし以外と考えることにわたしが含まれていないということは不可能なのだろうかと、そんなことを。

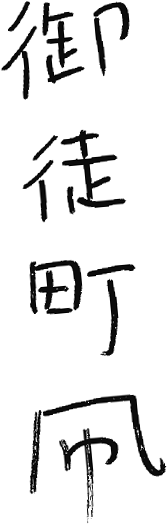

学校からの帰り道。

ノシュリナたちと二股の道で別れた後、どちらかというと足元のほうに目をやりながら、わたしは家へと向かっていた。

いや、家へ向かっていたわけではない。家の方へ歩いていたことは確かだけれど、家に帰りたいわけではなかった。

でもわたしの足は慣性に支えられたパペットみたいに、交互にその歩みをお決まりの道の上で展開していた。

黒に鮮やかなブルーの入った蝶がわたしの視界を過る。

この辺りで蝶を見ることは珍しく、まるで時空の歪みからポロリと零れ落ちたみたいに不自然に飛翔する二匹の蝶。

鳥が飛ぶのとはまったく違う原理のような不安定さで、彼らはわたしの膝高くらいのところに停滞していた。

微妙なアップダウンはまるで重さを感じさせない。

じっと蝶を見ようとしても視点が合わず、その向こうの砂利道と背の低い茂みのグリーンばかりが目に飛び込んでくる。

わたしは歩みを止めることなく、いや、歩みは止まることなく、蝶を行き過ぎる。

しばらくの間、二匹の蝶はわたしの腰の辺りを旋回した。

風に煽られただけだったのか、わたしに興味があったのか分からない。

ただ、空間的に彼らはわたしに接近したのだ。

ぼんやりした光のなかでの、束の間のできごと。

きっとこのことをわたしは誰にも話さないだろう。

話したとしても、わたしの心を誰も理解することはないだろう。

二〇〇九年〇七月一九日(日)

ぼんやりした光のなかで

ぼんやりした光のなかで、わたしはわたし以外のことを考えていた。

わたしがわたし以外と考えることにわたしが含まれていないということは不可能なのだろうかと、そんなことを。

学校からの帰り道。

ノシュリナたちと二股の道で別れた後、どちらかというと足元のほうに目をやりながら、わたしは家へと向かっていた。

いや、家へ向かっていたわけではない。家の方へ歩いていたことは確かだけれど、家に帰りたいわけではなかった。

でもわたしの足は慣性に支えられたパペットみたいに、交互にその歩みをお決まりの道の上で展開していた。

黒に鮮やかなブルーの入った蝶がわたしの視界を過る。

この辺りで蝶を見ることは珍しく、まるで時空の歪みからポロリと零れ落ちたみたいに不自然に飛翔する二匹の蝶。

鳥が飛ぶのとはまったく違う原理のような不安定さで、彼らはわたしの膝高くらいのところに停滞していた。

微妙なアップダウンはまるで重さを感じさせない。

じっと蝶を見ようとしても視点が合わず、その向こうの砂利道と背の低い茂みのグリーンばかりが目に飛び込んでくる。

わたしは歩みを止めることなく、いや、歩みは止まることなく、蝶を行き過ぎる。

しばらくの間、二匹の蝶はわたしの腰の辺りを旋回した。

風に煽られただけだったのか、わたしに興味があったのか分からない。

ただ、空間的に彼らはわたしに接近したのだ。

ぼんやりした光のなかでの、束の間のできごと。

きっとこのことをわたしは誰にも話さないだろう。

話したとしても、わたしの心を誰も理解することはないだろう。

二〇〇九年〇七月一九日(日)